https://zen.yandex.ru/media/ivanovdirect/nalogi-pobory-i-ograblenie-60f4990b49899c3949d9ae0d

http://incrazy.narod.ru/inc/bredbis.htm#sect3

Налоги, поборы и ограбление

К налогообложению человечество шло долго и не просто.

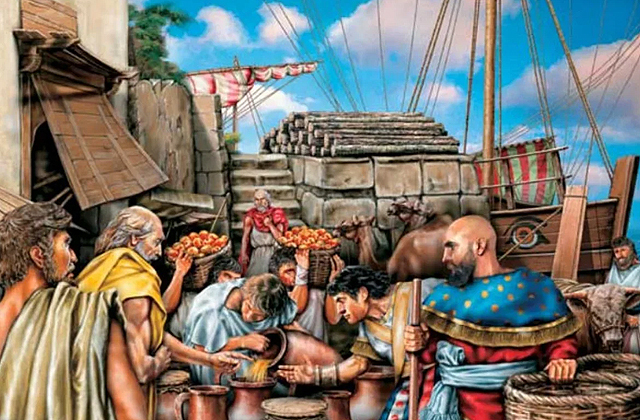

Известно, что уже в ранних городах-государствах Месопотамии людям приходилось скидываться на какие-то общие нужды, которые касались мелиорации, возведения городских построек (и религиозного характера, и фортификационных сооружений), снаряжения торговых экспедиций или вооружения сограждан для отражения посягательств на город.

С другой стороны, существовали государства другого типа - у которых основной доход добывался набегами и ограблением соседей - захваченная добыча делилась между участниками набегов, а сами военные формирования не были профессиональными и набирались на временной основе, из ополченцев.

Обе модели впервые слились воедино, наверное, во времена Саргона Аккадского (XXII век до н.э.) - создатель первой в истории человечества империи столкнулся с тем, что ему приходилось совмещать набеговую экономику с производительной.

От набегов человечество постепенно переходило к взиманию дани - удобный способ получения дохода без капитальных затрат на администрирование, которое включало бы в себя содержание чиновничьего аппарата, стражи, строительства опорных пунктов для подавления потенциальных бунтов и временного хранения добытого.

Однако во второй половине I тысячелетия до н.э. все государства на планете, от Этрурии до китайских царств Чжао, У или Цзин, независимо друг от друга (сведений о прямых контактах цивилизаций Средиземноморья и Китая в те годы не существует) переходят к обложению населения налогами.

С этого момента вплоть до наших дней обложение налогами шло в двух разных (существующих параллельно) направлениях: первое - это обложение налогами доходов граждан, второе - это изъятие у этих самых граждан-подданных того, что казалось государствам излишками.

Первый путь стимулировал то, что совсем недавно (по историческим меркам) оформилось как "предпринимательская активность", второй, какими бы словами это не прикрывалось, стимулировал граждан прятать собственность и упомянутую активность либо скрывать, либо сворачивать.

Ну, или - такие случаи истории тоже известны – силой менять навязанные им правила игры, что и происходило в тот момент, когда налоги становились поборами.

Понятно, что если первый вариант взимания налогов можно было еще как-то объяснить и даже принять - в конце концов, делиться с роста доходов - необременительно, то второй - это "принесение жертв" в чистом виде, и восторга не вызывал ни в какие времена.

Замечательный мыслитель XIV века, Ибн Хальдун, описывает сменяющие друг друга налоговые аппетиты так: в начале династии нравы правителей просты, а налоги низки. Так как налоги низки, ремесло и торговля начинают развиваться. По мере того, как ремесло и торговля развиваются, правители привыкают к роскоши. По мере того, как правители привыкают к роскоши, они повышают налоги. Когда правители повышают налоги, ремесло и торговля приходят в упадок. Но так как правители уже привыкли к роскошной жизни, то они увеличивают норму изъятий. Этот порочный цикл кончается тем, что с гор или из степей приходят новые завоеватели. Нравы их просты, и налоги низки…

В Нидерландах всеобщее возмущение было вызвано высокими дополнительными "экстра-налогами" на ведение испанцами бесконечных войн, в частности, с англичанами, турками и французами - голландские купцы и промышленники были возмущены не только не прекращающимся опустошением их карманов, но и тем, что оплачивали войны против своих потенциальных торговых партнеров.

Король Испании Филипп II, испытывая постоянную нехватку в деньгах, выкачивал из голландцев все, что можно было (40% доходов казны формировались за счет Голландии - и это в гигантской империи, "над которой никогда не заходило солнце"), не брезгуя ничем: так, заняв (на вполне законных основаниях) у тамошних купцов колоссальную по тем временам сумму в 3 млн. гульденов, он объявил Испанию банкротом, дабы не возвращать долги.

Возможность мирного решения спора между Испанией-метрополией и Голландией-колонией была убита в 1571 году введением дополнительных налогов на все недвижимое имущество (1%), его продажи (5%) и продажи любого товара (10%). Последний налог оказался разорительным для мануфактур, ремесла и, главное, для торговли.

Последующие события известны всем.

Несколько позже в Англии именно тема налогов стала одной из ключевых причин революции: по законам тех лет парламент имел исключительное право принимать или не принимать новые налоги, пошлины и поборы, инициатором которых выступал король.

Однако стремящийся к абсолютизму Яков I, создав "карманный" парламент, "продавливал" все новые и новые налоги.

Естественно, эти налоги собирались с наиболее активной части населения, ведущего либо успешную торговлю, либо современное производство. В частности, особое недовольство вызывали "потонные" и "пофунтовые" (т.е. от веса) сборы, взимаемые с торговцев и перевозчиков.

В 1629 году парламент, под давлением купцов, промышленников и "новых дворян", наконец, осмелился возразить королю, приняв резолюцию из трех пунктов, содержащих, в том числе, такое: "2) всякий, кто советует королю взимать пошлины без согласия парламента, должен рассматриваться как враг своей страны; 3) всякий, кто добровольно платит не утвержденные парламентом налоги, должен быть объявлен предателем свобод Англии".

И здесь мы знаем, что было дальше.

Еще ярче роль налогов проявилась во время французской революции: дефицит казны, коррупция и расточительность двора привели к необходимости налоговых реформ - в частности, предполагалось (внешне вполне разумно) обложить налогом на землю все сословия (дворянство и духовенство было освобождено от них вовсе). Это вызвало всеобщее недовольство - как, по понятным причинам, первых двух сословий, так и третьего, так как предлагаемые размеры налога превышали ранее оплачиваемую "двадцатину" (кроме нее, третье сословие облагалось еще десятиной в пользу церкви, тальей - налогом с доходов, и капитацией - подушной податью, а подавляющее большинство, будучи безземельными, еще уплачивали и ренту в пользу землевладельца в размере, в среднем, 1/4 от собранного урожая).

Последующие события известны всем.

Обращу внимание на то, что во всех случаях речь шла об экономиках, находящихся на подъеме, демонстрировавших стабильный и очень высокий рост.

Но ни одна из них не выдержала замены налога на прибыль поборами.

Понятно, что аналогии с чем-то современным отчасти бессмысленны.

А отчасти, может быть, и не совсем...

P.S. Тут бы было очень к месту порассуждать, вместе с известным историком Яном Моррисом, о том, что такое «дешевые» (набеговые или обкладывающие соседей данью) государства, где содержание аппарата и воинов стоит копейки, но и приносит немного, и что такое «дорогие» (обкладывающие все захваченное население, «своё» и завоеванное, неизбежным и регулярным налогом) государство, где затраты на содержание армии чиновников очень высоки, но и доходы многократно выше и стабильнее, и поговорить о том, отчего все без исключения государства перешли из формата «дешевых» в формат «дорогих», но оставим читателю самому подумать об этом на досуге.

|